NO.17 __PER IL LUIGI

Kammerorchester Basel

Giovanni Antonini, Dirigent

Dmitry Smirnov, Violine

Albrecht Selge, Autor

Nikos Economopoulos, Fotograf

Joseph Haydn: Sinfonien Nr. 13, Nr. 16 und Nr. 36

Joseph Haydn: Konzert für Violine und Streicher Nr. 1 C-Dur "Per il Luigi"

"Per il Luigi“, 17. Projekt von Haydn2032, widmet sich einer Gruppe früher Sinfonien, in denen Joseph Haydn das besondere, mitunter geradezu virtuose Können jener Musiker in den Vordergrund zu stellen trachtete, die einst in etwa zeitgleich mit ihm in die Reihen der fürstlich esterházyschen Hofkapelle aufgenommen wurden und zu denen er in nicht wenigen Fällen eine besondere, freundschaftliche Beziehung pflegte. Hierzu gehört in erster Linie der italienische Geiger Luigi Tomasini, der aus Bayern stammende Cellist Joseph Weigl aber auch der Flötist Franz Sigl.

Solist beim gleichfalls für Tomasini geschrieben Violinkonzert C-Dur ist der diesjährige Artiste étoile und ehemaliger Akademist des Kammerorchester Basel Dmitry Smirnov, der auch bei zahlreichen int. Wettbewerben ausgezeichnet wurde (u. a. 1. Preis Oistrakh Violin-Wettbewerb, Moskau, 2006; 1. Preis Tibor Varga Violin-Wettbewerb, Sion, 2015 und 2. Preis ARD Wettbewerb, München, 2021.

Glanz- und Höhepunkt des Programms stellt die Sinfonie Nr. 13 von 1763 dar, die mit einer Besetzung von vier Hörnern und einem Schlusssatz aufwartet, der einst das berühmte Thema aus W. A. Mozarts "Jupiter-Sinfonie“ um nicht weniger als fünfundzwanzig Jahre vorwegnahm.

Programm

Joseph Haydn (1732–1809): Sinfonie Nr. 36 Es-Dur Hob. I:36 (1761/62)

Vivace / Adagio* / Menuet – Trio / Finale. Allegro molto

* mit Violinsolo und Violoncello solo

SINFONIE NR. 36 ES-DUR HOB. I:36 (1761/62)

Entstehungsjahr: bis 1769 [1761/1762]

Vivace / Adagio* / Menuet – Trio / Finale. Allegro molto

* mit Violino und Violoncello solo

von Christian Moritz-Bauer

Joseph Haydns Sinfonie Nr. 36 – streng chronologisch gesehen ist sie sein 21. erhalten gebliebenes Werk dieser Gattung – erblickte das Licht der Welt in einer Zeitspanne, die von der aktuellen Forschung als «2. Hälfte 1761 bis Frühjahr 1762» angegeben wird. Folglich war sie also noch für die Ohren des am 18. März in Wien verstorbenen Fürsten Paul II. Anton bestimmt, auf dessen Bestreben die massgebliche Erweiterung der esterházy’schen Hofkapelle des Jahres 1761 (inklusive der Vergabe des neugeschaffenen Vizekapellmeisterposten an Haydn) zurückging. Wie die ihr unmittelbar vorausgehenden «Tageszeiten-Sinfonien»(Nr. 6–8), deren Stimmungsbilder Haydn mit mancherlei instrumentalen Soli zeichnete, verfügt auch die Es-Dur-Sinfonie über einprägsame solistische Passagen, die sich hier aber auf das an zweiter Stelle befindliche Adagio beschränken – und für deren Vortrag sich einst die Hofmusiker Luigi Tomasini und Joseph Weigl verantwortlich zeichneten. Daselbst also lösen sich ein «Violino principale» und ein «Violoncello solo»aus dem Verbund des Streicherapparates, um im kunstvoll-galanten Wechselspiel durch eine ruhige, kantable Landschaft zu promenieren. Um dieses Adagio gruppieren sich ein von fröhlich-schmetterndem Hörnergetön durchsetztes Vivace, ein erfrischend freches Menuet inklusive eines Trios voller dynamischer Kontraste sowie – auf das letztere folgend – ein finales Allegro molto mit imitatorisch abgefeuerten Es-Dur-Raketen, zwischen deren gleißenden Fontänen Haydn einige seiner unnachahmlichen piano-Plaudereien aber auch ein überraschend düsteres Seitenthema untergebracht hat. Wer mag ob all diesen Geschehnissen nicht in Versuchung geraten dahinter ein ähnlich «programmatisches» Gedankengut zu vermuten – wie in den drei poetischen Tableaux, die wir als «Le midi», «Le matin» und «Le soir» kennen? Jedenfalls ist zu hoffen, dass Paul II. Anton angesichts seiner voranschreitenden Erkrankung das neueste Werk seines Vizekapellmeisters noch gebührend würdigen konnte.

zum Projektzum Shop

Joseph Haydn (1732–1809): Konzert für Violine und Streicher Nr. 1 C-Dur «Per il Luigi» Hob. VIIa:1 (1761–1765)

Allegro moderato / Adagio (molto) / Finale. Presto

JOSEPH HAYDN: KONZERT FÜR VIOLINE UND STREICHER NR. 1 "PER IL LUIGI" HOB. VIIa (1761–1765)

Allegro moderato / Adagio (molto) / Finale. Presto

von Christian Moritz-Bauer

Vom Violinkonzert in C-Dur steht im 1765 begonnenen, sogenannten «Entwurf-Katalog» zu lesen, es sei «fatto per il luigi», «für den Luigi gemacht» worden. Mit dieser denkbar knapp formulierten Widmung meinte Haydn den brillanten Geigenvirtuosen Luigi Tomasini (1741–1808) aus Pesaro, der per 1. Juni 1761 als Geiger und Konzertmeister in die Reihen der esterházy’schen Hofkapelle aufgenommen wurde und über Jahrzehnte hinweg der Freund Joseph Haydns bleiben sollte. Insgesamt komponierte Haydn vier Violinkonzerte, von denen dasjenige in D-Dur bis heute verschollen ist. Alle diese Werke (die drei erhaltenen stehen in A-Dur, G-Dur und C-Dur), entstanden im ersten Jahrzehnt der Anstellung Haydns am Hof der Fürsten Esterházy wie überhaupt das Gros seiner Sololiteratur mit Orchesterbegleitung als auch das seiner Sinfonien mit umfangreichen, satz- bzw. werkbestimmenden Solopartien auf die Jahre 1761–72 zurückgeht.

Von Anbeginn seines ersten Violinkonzerts stellt Haydn die virtuosen Fähigkeiten Luigi Tomasinis in den Mittelpunkt, zu denen – so augen- wie ohrenscheinlich – ein wohlintoniertes, doppelgriffiges Spiel, halsbrecherische Intervallsprünge und gefühlvoll ausgeführte Triolenketten gehörten. Im Allegro moderato-Hauptsatz, in dem eben diese auf besondere Weise wie kompositorischen Dichte gefordert werden, herrschen zudem französisch-punktierte Rhythmen vor – zweifellos ein Erbe der musikalischen Epoche des scheidenden Barocks, dessen Ende ‚herbeizukomponieren‘ Haydn endgültig im Begriff war. Einer der berühmtesten Sätze der musikalischen Vorklassik ist das dreiteilige Adagio molto: Während die beiden vergleichsweise kurzen äusseren Abschnitte von einer emporsteigenden Tonleiter der Solovioline geprägt sind, stellt der mittlere ein weitschweifendes serenadenartiges Cantabile ins Zentrum, in dem die Violine von einem homophonen, durchgehend pizzicato spielenden Streichersatz begleitet wird. Hohe spieltechnische Anforderungen an den Solisten stellt daraufhin nochmals das im 3/8-Takt gehaltene Presto-Finale, wiederum mit Doppel- und Dezimengriffen sowie federnden Spiccato-Strichen mit füllig-akkordischer Wirkung.

zum ProjektJoseph Haydn (1732–1809): Sinfonie Nr. 16 B-Dur Hob. I:16 (1763)

Allegro / Andante* / Finale. Presto

* mit Violoncello solo

SINFONIE NR. 16 B-DUR HOB. I:16 (1763)

Entstehungsjahr: bis 1766 [Frühjahr 1763]

Allegro / Andante* / Finale. Presto

* mit Violoncello solo

von Christian Moritz-Bauer

Bei der nur dreisätzigen, menuettlosen Sinfonie Nr. 16 – sie entstand aufgrund quellen- wie stilkritischer Untersuchungen wohl im Frühjahr 1763 – handelt es sich um eine typisch österreichische Kammersinfonie der Zeit mit einem interessanten Cantus-firmus-Effekt im ersten Satz: Die zunächst im Piano anhebende Musik ist monothematisch sowie im doppelten Kontrapunkt geschrieben und nimmt ab dem Moment, wo im plötzlichen Forte die Oboen und Hörner in B alto (Hoch-B) hinzutreten, einen geradezu festlich-majestätischen Glanz an. Der Mittelsatz ist für Streicher allein mit einem (wiederum einst von Joseph Weigl bewerkstelligten) Solo für das Violoncello gehalten, das die Melodie der gedämpften Violinen in der unteren Oktave verdoppelt. Als Presto im 6/8-Takt galoppiert die Sinfonie schliesslich fröhlich ins Finale, wobei Haydn in der Mitte des Satzes eine Art Vorgeschmack auf seinen später so berühmten «Humor» gibt. So splittet er die Motive seines Themas, indem er wie Eigelb und -klar diese voneinander trennt und verschiedenen Instrumentengruppen (Violinen, mittlere/tiefe Streicher, Tutti) zuweist.

zum Projektzum Shop

Joseph Haydn (1732–1809): Sinfonie Nr. 13 D-Dur Hob. I:13 (1763)

Allegro molto / Adagio cantabile* / Menuet – Trio / Finale. Allegro molto

* mit Violoncello solo

SINFONIE NR. 13 D-DUR HOB. I:13 (1763)

Entstehungsjahr: [Aug.-Dez.?] 1763

Allegro molto / Adagio cantabile* / Menuet – Trio / Finale. Allegro molto

* mit Violoncello solo

von Christian Moritz-Bauer

Im Laufe des 18. Jahrhunderts waren die Esterházys zur reichsten und mächtigsten Familie des Königreichs Ungarn aufgestiegen. Auch gehörten sie bald zu den einflussreichsten Familien im Bereich des Musik- und Theaterlebens – was nicht zuletzt dem Schaffen und Wirken Joseph Haydns zu verdanken war, der über Wochen und Monate hinweg regelmäßig kammermusikalische wie orchesterbesetzte Aufführungen, letztere auch im Bereich des Musik- wie Sprechtheaters gab.

Als Fürst Nikolaus I Joseph im Jahr 1762 die Nachfolge seines Bruders Paul II Anton antrat, begann er mit der Ausweitung der musikalischen Aktivitäten des Hofs, wobei ihm als passioniertem Jäger die vorübergehende Erweiterung im Bereich der Hornisten seiner Kapelle – von August bis Dezember 1763 standen dort vier anstelle der sonst üblichen zwei Musiker zur Verfügung – besonders zugesagt haben dürfte. So schrieb ihm Haydn als sein (damals noch Vize-)kapellmeister gleich zwei Sinfonien, um dem Prinzen gegenüber diese kleine Extravaganz rechtzufertigen. Während die Sinfonie Nr. 72 offenbar mehr als ein Schaustück geplant und konzipiert war, versuchte Haydn in der Sinfonie Nr. 13 zu demonstrieren, wie gut sich ein Quartett von vier Waldhörnern in ein grosses, an Farben reiches Bläser- und Streicherensemble eingliedern lässt.

Schon immer wurde der Beginn der Sinfonie Nr. 13 als besonders eindrucksvoll empfunden. James Webster, einer der bedeutendsten Haydn-Forscher unserer Zeit, schreibt über dessen Wirkung: «Die unvergessliche Eröffnung der Sinfonie mit ausgehaltenen siebenstimmigen Bläserakkorden über einem vorwärtstreibenden, aufwärtsstrebenden Streicherostinato ist eines der eindrucksvollsten und klangstärksten Gebilde in Haydns Gesamtwerk.»1 Kein Wunder, dass der Komponist besondere Raffinesse auf die Wiederkehr dieses Gebildes am Beginn der Reprise verwendete: Im hörbaren Kontrast zum Satzanfang steht es dort im Piano, um nach nur sechs Takten in ein plötzliches Forte zu explodieren, in dessen Folge die vier Hörner das Eingangsmotiv dreimal hintereinander intonieren, zunächst von d aus, dann von fis und schließlich von a, einer aufsteigenden Rakete gleich.

Das darauf folgende Adagio cantabile spart die Bläserstimmen gänzlich aus, um die berückende Stimme eines Violoncello solo in den Mittelpunkt zu stellen, dessen kantable Melodie den ganzen Satz hindurch – ohne Unterbrechung durch etwaige Tutti-Ritornelle – erklingt. Der Gestus des Menuetts ergibt sich durch absteigende Dreiklangszerlegungen, die im Trio dem solistischen Spiel einer Traversflöte obliegen. Im abschließenden Allegro molto kombiniert Haydn schließlich Fugen- und Sonatenform zu einem so kunstvoll wie gross angelegten Finale. Das Cantus-firmus-Thema wird zweifelsohne vertraut klingen, denn es ist das gleiche aus vier Noten bestehende des gregorianischen Credo, auf das später u. a. W. A. Mozart – und zwar sogar mehrmals – in seinem sinfonischen Schaffen zurückgreifen sollte. Am bekanntesten im Finale seines letzten einschlägigen Gattungsbeitrags, der Sinfonie C-Dur KV 551, die auf den Namen «Jupiter» hört.«Allerdings», so dürfen wir mit Webster feststellen, «verwendet Haydn, der hier in kleinerem Massstab arbeitet, rapidere Wechsel zwischen kontrapunktischen und homophonen Strukturen.»

1 Zit. nach James Webster: Hob.I:13 Symphonie in D-Dur: www.haydn107.com/Sinfonien/13 (Abruf: 12. September 2022).

2 Zit. nach ebda.

zum Projekt

zum Shop

Besetzung

Kammerorchester Basel

Giovanni Antonini, Leitung

Dimitry Smirnov, Violine

-

Besetzungsliste Kammerorchester Basel

1. Violine Baptiste Lopez, Valentina Giusti, Mirjam Steymans-Brenner, Eva Miribung

2. Violine Elisa Citterio, Anna Morozkina, Regula Keller, Tamás Vásárhelyi

Viola Katya Polin, Mariana Doughty

Violoncello Christoph Dangel, Georg Dettweiler

Kontrabass Stefan Preyer, Giancarlo De Frenza

Flöte Marco Brolli

Oboe Thomas Meraner, Maike Buhrow

Fagott Carles Cristobal Ferran

Horn Konstantin Timokhine, Mark Gebhart, Mats Janett, Kateryna Antoniuk

Vergangene Konzerte

Wien

Donnerstag, 6.10.2022, 19.30 Uhr

Musikverein Wien, Brahms-Saal

Konzerteinführung: 18.30 Uhr, Steinerner Saal, Horst Haschek Auditorium

Paris

Freitag, 14.10.2022, 20.00 Uhr

Louvre, Auditorium Michel Laclotte, Paris

Basel

Samstag, 15.10.2022, 19.30 Uhr

Don Bosco Basel, Paul Sacher Saal

Haydn-Lounge und -Lesung: 18.15 Uhr, Lounge mit Giovanni Antonini / Andrea Scartazzini (Moderation) und Lesung mit Albrecht Selge, Einlass ab 18.00 Uhr

Konzert: 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr

Haydn-Suppe in der Konzertpause

-

Livestream

Das Konzert ist bis am 31. Oktober 2022 auf YouTube verfügbar.

Biografien

Orchester

Kammerorchester Basel

Orchester

Das Kammerorchester Basel ist fest in Basel verankert – mit den beiden Abonnements-Reihen im Stadtcasino Basel sowie in dem eigenen Proben- und Aufführungsort Don Bosco Basel. Weltweit und mit mehr als 60 Konzerten pro Saison ist das Kammerorchester Basel auf Tourneen unterwegs, an internationalen Festivals und in den wichtigsten europäischen Konzertsälen stets gerngesehener Gast.

2019 als erstes Orchester mit einem Schweizer Musikpreis geehrt, zeichnen das Kammerorchester Basel Exzellenz und Vielseitigkeit sowie Tiefgang und Durchhaltevermögen aus. Es taucht mit seinen Interpretationen tief in die jeweiligen thematischen und kompositorischen Welten ein: in der Vergangenheit mit dem «Basler Beethoven» oder mit Heinz Holliger und unserem «Schubert-Zyklus». Oder wie mit dem Langzeitprojekt Haydn2032, der Einspielung und Aufführung aller Sinfonien von Joseph Haydn bis ins Jahr 2032 unter der Leitung von Principal Guest Conductor Giovanni Antonini und gemeinsam mit dem Ensemble Il Giardino Armonico. Ab der laufenden Saison hat sich das Kammerorchester Basel vorgenommen, sich unter der Leitung des Alte-Musik-Spezialisten Philippe Herreweghe allen Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy zu widmen.

Mit ausgewählten Solistinnen und Solisten wie Maria João Pires, Jan Lisiecki, Isabelle Faust oder Christian Gerhaher arbeitet das Kammerorchester Basel immer wieder gerne zusammen. Unter der künstlerischen Leitung der KonzertmeisterInnen sowie unter der Stabführung ausgewählter Dirigenten wie u.a. Heinz Holliger, René Jacobs oder Pierre Bleuse präsentiert das Kammerorchester Basel sein breites Repertoire.

Die Konzertprogramme sind so vielfältig wie die 47 Musikerinnen und Musiker und reichen von Alter Musik auf historischen Instrumenten über historisch informierte Interpretationen bis hin zu zeitgenössischer Musik.

Ein Herzstück der Arbeit bildet die zukunftsweisende Vermittlungsarbeit bei partizipativen Grossprojekten im kreativen Austausch mit Kindern und Jugendlichen.

Eine umfangreiche, vielfach preisgekrönte Diskografie dokumentiert das künstlerische Schaffen des Kammerorchester Basel.

Seit 2019 ist die Clariant Foundation Presenting Sponsor des Kammerorchester Basel.

Dirigent

Giovanni Antonini

Dirigent

Der gebürtige Mailänder Giovanni Antonini studierte an der Civica Scuola di Musica und am Zentrum für alte Musik in Genf. Er ist Mitbegründer des Barockensembles Il Giardino Armonico, dessen Leitung er seit 1989 innehat. Mit dem Ensemble trat er als Dirigent und als Solist für Block- und Traversflöte in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika, Australien, Japan und Malaysia auf.

Antonini hat bereits mit vielen namhaften Künstlern zusammengearbeitet, darunter Cecilia Bartoli, Kristian Bezuidenhout, Giuliano Carmignola, Isabelle Faust, Sol Gabetta, Sumi Jo, Viktoria Mullova, Katia und Marielle Labèque, Emmanuel Pahud und Giovanni Sollima.

Aufgrund seiner differenzierten und innovativen Interpretation und Arbeit mit dem klassischen und barocken Repertoire ist Antonini ein gefragter Gastdirigent bei vielen führenden Orchestern. So gastiert er etwa regelmässig bei den Berliner Philharmonikern, dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Leipziger Gewandhausorchester, dem London Symphony Orchestra, der Tschechischen Philharmonie und dem Chicago Symphony Orchestra.

Zu seinen Opernproduktionen gehören Händels Giulio Cesare und Bellinis Norma mit Cecilia Bartoli bei den Salzburger Festspielen. Im Jahr 2018 dirigierte er Orlando am Theater an der Wien und Idomeneo am Opernhaus Zürich. 2019 folgten Giulio Cesare, 2021 Cosìfan tutte und 2024 L’Orontea an der Scala und er war erneut am Theater an der Wien zu Gast mit Cavalieri’s Rappresentatione di Anima, et di Corpo.

In der Saison 2025/26 dirigiert er Le Nozze di Figaro am Liceu Barcelona und Pugnani's Werther mit dem Mozarteumorchester Salzburg. Er arbeitet mit dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Oslo Philharmonic Orchestra, dem Finnish Radio Symphony Orchestra und kehrt zu den Bamberger Symphonikern zurück. Er realisiert ausserdem zwei Projekte mit der Tschechischen Philharmonie und dem Tschechischen Jugendphilharmonie-Orchester. Mit Il Giardino Armonico als «Ensemble in Residence» in der Wigmore Hall London tritt er dort regelmässig während der gesamten Saison auf.

Mit Il Giardino Armonico hat Giovanni Antonini zahlreiche CDs mit Instrumentalwerken von Vivaldi, J.S. Bach (Brandenburgische Konzerte), Biber und Locke für Teldec aufgenommen. Mit Naïve nahm er Vivaldis Oper Ottone in Villa auf und für Decca spielte er ebenfalls mit Il Giardino Armonico zwei CDs mit Julia Lezhneva ein. Bei Alpha Classics (Outhere Music Group) veröffentlichte er verschiedene Alben, darunter La Morte della Ragione, die sein besonderes Interesse an der Musik der Renaissance mit Sammlungen von Instrumentalmusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert widerspiegeln. Mit dem Kammerorchester Basel hat er die gesamten Beethoven-Sinfonien für Sony Classical aufgenommen und mit Emmanuel Pahud für Warner Classics eine CD mit Flötenkonzerten unter dem Titel «Revolution».

Antonini ist künstlerischer Leiter des Projekts «Haydn2032», mit dem die Vision verwirklicht werden soll, bis zum 300. Jahrestag der Geburt des Komponisten sämtliche Sinfonien von Joseph Haydn aufzunehmen und mit Il Giardino Armonico und dem Kammerorchester Basel aufzuführen. Unterdessen ist etwas mehr als die Hälfte des Projekts erreicht und die ersten siebzehn Editionen sind beim Label Alpha Classics erschienen, jährlich sind zwei weitere Editionen geplant.

Violine

Dmitry Smirnov

Violine

Dmitry Smirnov gilt als herausragende Persönlichkeit der jungen Geigergeneration. Der ARD-Preisträger konzertiert weltweit als Solist mit führenden Orchestern wie dem London Symphony Orchestra und Vasily Petrenko oder dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Bekannt als «enfant terrible» begeistert er mit virtuoser Ausdruckskraft und historisch informierten Interpretationen mit Giovanni Antonini und «Il Giardino Armonico».

Gefragter Kammermusiker, tritt er regelmässig mit Partnern wie Sol Gabetta und Ilya Gringolts auf und wirkt zudem als Konzertmeister im «Haydn2032»-Projekt mit Giovanni Antonini. In der kommenden Saison folgen Debüts mit dem Oslo Philharmonic und den Stuttgarter Philharmonikern sowie die Welturaufführung des rekonstruierten Violinkonzerts (1938) von Gavriil Popov in Moskau. Weitere Projekte umfassen Aufnahmen mit Luca Pianca (Paganini) und Ilya Gringolts (Vivaldi).

Smirnov ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe sowie Auszeichnungen unter anderem beim Menuhin-, ARD- und Long-Thibaud-Crespin-Wettbewerb. Engagements führten ihn zu Festivals wie Heidelberger Frühling, Salzburg, Luzern, Gstaad und er arbeitete mit Dirigenten wie Heinz Holliger, Philippe Herreweghe, Vladimir Spivakov und Delyana Lazarova.

Geboren in St. Petersburg, studierte er am Rimsky-Korsakow-Konservatorium, an der Haute École de Musique Lausanne bei Pavel Vernikov, an der Musik-Akademie Basel bei Rainer Schmidt und bei Flavio Losco in Nizza. Er spielt eine Violine von Philipp Bonhoeffer (2023).

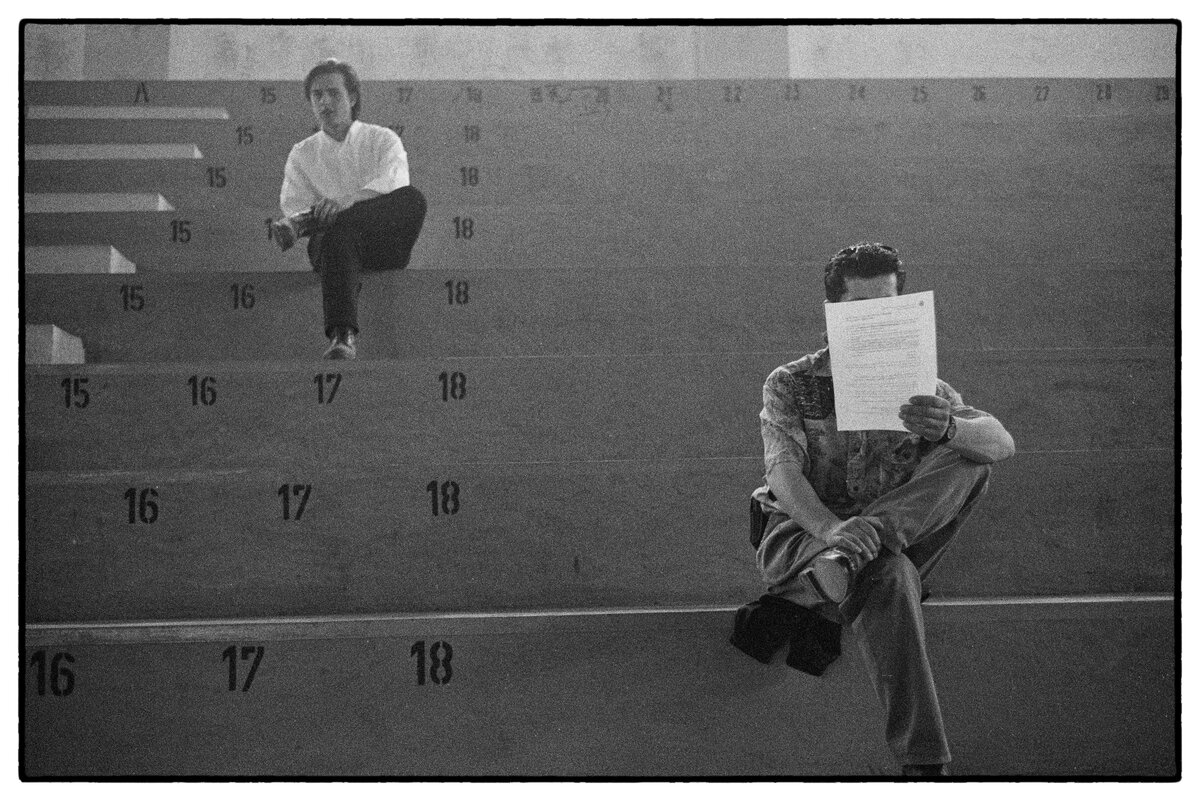

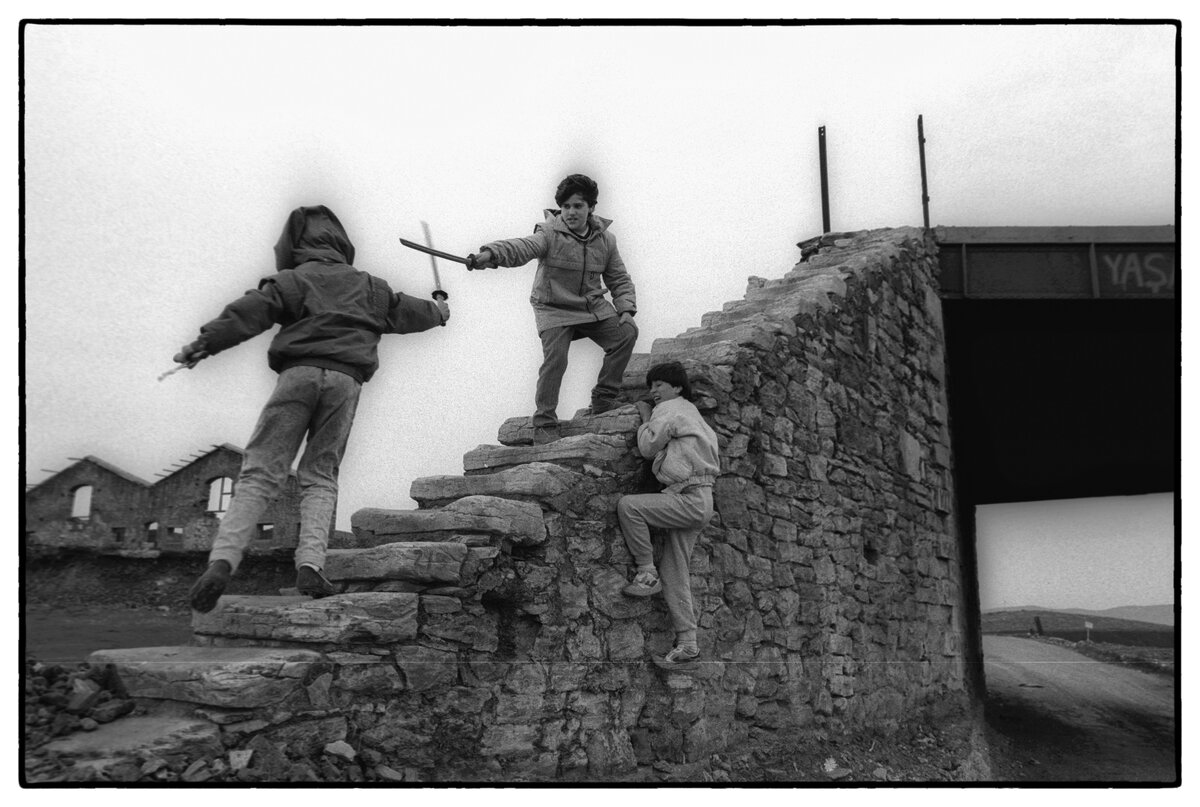

© Nikos Economopoulos, Magnum Photos

Biografie

Fotograf, Magnum Photos

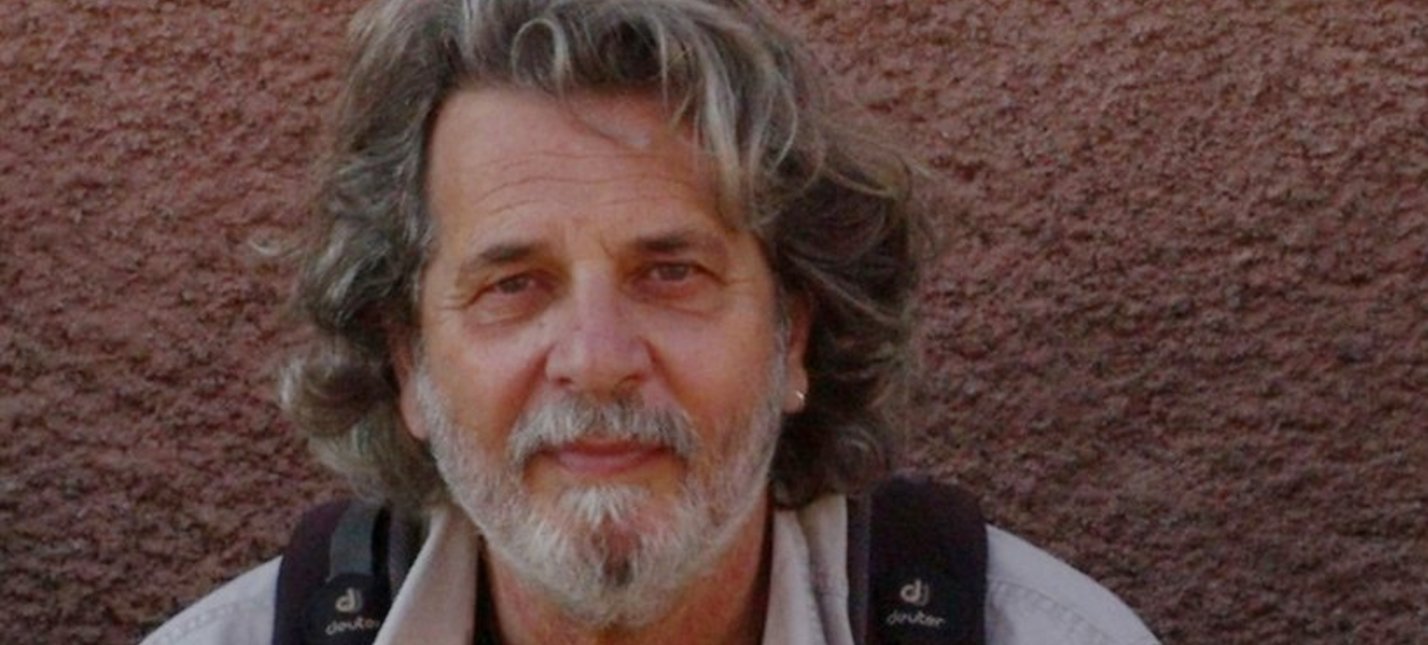

Nikos Economopoulos

Fotograf, Magnum Photos

Nikos Economopoulos wurde auf der Peloponnes in Griechenland geboren. Er studierte Jura im italienischen Parma und war als Journalist tätig. Im Jahr 1988 begann er in Griechenland und der Türkei zu fotografieren und gab schliesslich den Journalismus auf, um sich ganz der Fotografie zu widmen. 1990 kam er zu Magnum und seine Fotos begannen in Zeitungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt zu erscheinen. Zur selben Zeit begab er sich in den Balkan, um dort ausgiebig zu fotografieren. Für seine dortige Arbeit wurde er mit dem «Mother Jones Award» (San Francisco, Kalifornien) ausgezeichnet. Nach Abschluss seines Balkan-Projekts im Jahr 1994 wurde er Vollmitglied bei Magnum. Sein Buch «In The Balkans» wurde 1995 in New York (Abrams) und in Athen (Libro) veröffentlicht.

In den 1990er Jahren begann er, sich mit Grenzen und Grenzübergängen zu befassen und fotografierte Bewohner der «Grünen Linie» in Zypern, illegale Migranten an der griechisch-albanischen Grenze und die Massenmigration ethnischer Albaner auf der Flucht aus dem Kosovo. Ab Mitte der 1990er Jahre stellte er Roma und andere Minderheiten in den Mittelpunkt seiner fotografischen Arbeit. Im Jahr 2000 schloss er ein von der Universität der Ägäis in Auftrag gegebenes Buchprojekt über Geschichtenerzähler der Ägäischen Inseln ab. Eine Retrospektive seiner Werke mit dem Titel «Economopoulos, Photographer» wurde 2002 veröffentlicht und später im Benaki Museum in Athen ausgestellt.

In der Folge kehrte er in die Türkei zurück, um weiter an seinem persönlichen Langzeitprojekt über das Land zu arbeiten. Er erhielt dort 2001 den Abdi Ipektsi-Preis für Frieden und Freundschaft zwischen Griechen und Türken.

Seit kurzem gilt Economopoulos’ besonderes Interesse dem Einsatz von Farbe. Den Grossteil seiner Zeit verbringt er aktuell auf weltweiten Reisen ausserhalb Griechenlands, vor allem in Südamerika und Afrika, im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Lehrer und Fotograf im Rahmen seines Langzeitprojekts «On The Road».

«Gute und delicate Pomeranzen!»

Ach, hielte dieser Papagey doch endlich den Schnabel! Oder gäbe anderes von sich, Bedeutenderes! Die Kaiserhymne habe er zu Haydns Lebzeiten den Gästen vorgeträllert, so wird erzählt, überhaupt sonstwas gepfiffen, das blanke Mirakel. Und nun? Dabei hatte Krylln sich so viel von dem unverhofften Besitz versprochen.

Ausschnitt aus dem Text «Die sieben vorletzten Worte von Haydns Papagey unterm Dachstuhl»

von Albrecht Selge

Der Text «Die sieben vorletzten Worte von Haydns Papagey unterm Dachstuhl» von Albrecht Selge wird in der Schallplatten-Edition Vol. 17 erscheinen.

Biografie

Autor

Albrecht Selge

Autor

Albrecht Selge, geboren 1975 in Heidelberg, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. 2011 debütierte er mit «wach», den der ZEIT-Kritiker David Hugendick als einen der wenigen wirklich guten Berlin-Romane bezeichnete. Den experimentellen bis schrägen Roman «Die trunkene Fahrt» nannte der DLF-Kritiker Jörg Plath 2016 «das komischste Buch der Saison».

Danach erschienen die Romane «Fliegen» über eine Frau, die im Zug lebt, und «Beethovn», über den Jan Brachmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte: «eins der schönsten Beethovenbücher, die es überhaupt gibt». Selges aktuelles Buch «Luyánta – Das Jahr in der Unselben Welt», erschienen 2022, ist Familienroman und ausufernde epische Phantastik in einem und richtet sich gleichermassen an jugendliche wie erwachsene Leser.